打破“超级机密”神话:意大利与英国的密码战和情报战1931-1943

本文译自《warship2018》刊载的文章《BREAKING ‘ULTRA’:The Cryptologic and Intelligence War between Britain and Italy, 1931–1943》。

编者按:Enrico Cernuschi揭穿了一些关于“超级机密”成功的神话,并且提供了另一种意大利人的看法。

二战时英国的破解密电的组织——政府代码及加密学校,其破译成果一般称之为“超级机密”。它已经与不列颠空战、丘吉尔的雪茄和皇家方舟号,并称为英国在二战中的标志之一。

对于“超级机密”盖世成就的狂热在一定程度上是因为其改写了战争的历史,但是自从1974年公开的新文件和信息显示,其付出的代价一直十分高昂。“超级机密”已然成为了解开盟军在欧洲战场获胜秘诀的一把钥匙。不过,并不是所有的历史学家都认同这一观点,像是小亚历山大·S·科克伦(Alexander S Cochran Jr)在1982年写道:

在公共档案馆(现英国国家档案馆)里找到的“超级机密”材料现在数量上具有压倒性的优势,几乎都是写满情报术语的薄纸。未经加工的截听电报汇编起来,从布莱切利庄园的“小屋”里送到伦敦的军事活动中心。可是这些记录有明显的时间间隔,还有重要的索引外加许多原始截听资料已经被销毁。

由于这么多原始的截听文件已经不复存在,还有来自许多不同渠道的资料,包括人工情报,令研究者无法轻易地鉴别出截听的密文和明文。这些漏洞造成了另外一些问题。英国情报界著名的历史学家克里斯托弗·安德鲁(Christopher Andrew)就把英国官方档案称作“洗白”。如果采用更为批判的方式去看待,就有足够的空间来获取新的见解和发现。

旗帜和喇叭

著名的四卷本——如果第三卷分成两个部分的话那就是五卷——欣斯利(Hinsley’s)的《第二次世界大战中的英国情报》(对策略和行动的影响、它同甘共苦的密码破译员们、布莱奇雷庄园的内部轶事)的价值具有争议性。欣斯利是一名分析学家,而不是密电码专业人员,在许多场合,尤其是他写到关于意大利的情报的时候,他总是依赖于自己并不靠谱的回忆和意见,而没有核实战时的密电码破译和评定可能的消息来源。在这样的过程中,他曲解事实,犯了一些错误,使得他书籍的价值打了折扣。

举个例子,在(英国情报)第一卷的210页,是这样陈述的:

在西班牙内战期间,意大利人就不加防备地使用了恩尼格玛密码机。1940年意大利海军使用了一款经过改良的恩尼格玛密码机,就是在1940年9月被破解的那一种。不走运的是,截止到1941年的夏天,这台机器每天才能够传送一两条信息,而后它就从海军退出了,用途仅限于意大利海军情报部门(Servizio Informazioni Segrete,简称SIS)内部的通信。

这是错误的。1936年的12月,德国人给他们的盟友西班牙和意大利20台商用恩尼格玛密码机,方便三国海军进行联系。1937年3月,英国人贿赂了一位意大利操作员,引诱他将本国和外国使用的恩尼格玛密码机的密钥提供给英国的情报机关,以期轻松地读取他们的无线电通信。不过当意大利的“代理人”他调以后,英国人就失去了破恩尼格玛密码机译的能力了。同样在1937年,英国老牌的密码破译专家迪尔温“迪利”诺克斯(Dillwyn ‘Dilly’ Knox)创造出“杠杆联动技术”,用来破解恩尼格玛密码机的加密信息,不过当时缺少插线盘的装置,所以并没有多大价值,直到1940年9月,在布莱切利庄园工作的19岁的马维斯·巴特(Mavis Batey)偶然间得到了进展。意大利海军从未购买过改良版恩尼格玛密码机,如欣斯利所说的那样,这些密码机仅在1940年至1941年由意海军情报部门使用,从未在军舰上使用过,因为数量只有10台。

在第一卷的209页中,欣斯利对于识别呼叫信号和探测方向的情报机关大加赞赏。后者不仅截获意大利舰队的加密电文,也截获了明文,在1940年7月的卡拉布里亚海战中,事先获知了意方的意图。

坎宁安上将得以推断出意军指挥官的目的——将敌人吸引到一个潜艇和飞机组成的陷阱里,并依托意大利海岸待机。

这一论断的参考资料有英国海军参谋部对卡拉布里亚海战的战斗总结、皇家文书局出版的二战地中海官方战史,以及一份地中海行动情报中心的报告。然而,既没有所谓“被截听的关于‘陷阱’的意大利海军的电码和明文呼号”,也没有任何类似信息可以在英国国家档案馆ADM 223/121里面“1940年7月9日卡拉布里亚行动——截获敌军讯号清单”中找到。当天出现的5艘意大利潜艇并没有被部署去伏击英国舰队;它们在距离海战区域以南60英里的地方。当这些信息可以很快捷地在意大利海军官方1967年出版的《地中海的潜艇部队 第一卷》(I sommergibili nel Mediterraneo, Vol I)看到,要核实这些细节并判定坎宁安巧言令色的“潜艇陷阱”的整个故事仅仅是个神话并不难。

在第二卷中,就对意大利的截听,还有更多不正确和曲解的信息。在第22页,欣斯利这样写:

在德国方面的压力下,意大利人采用了(C38)系统。德国提出意大利人正在使用的密码机容易泄密。

这里欣斯利又一次犯错了:正是在德国人的压力下意大利海军才不用C38的。从掌握的德国海军资料中,英军得知在1940年12月,德国海军就提出过建议,让意大利海军使用恩尼格玛密码机系统,但对方拒绝了。两艘英国潜艇在1940年8月8日,切断了锡拉库萨到的黎波里的电报电缆,这使得意大利海军当即决定购买10台现成的瑞典C38密码机。此时意大利的海底电缆只有锡拉库萨到班加西这一条线路了。这条幸存的电话线铺设于1912年,比的黎波里的线路更深,因而也更加安全,但是它无力负担所有的通讯中转,所以海军行政事务的通讯,只好用无线电来完成。由于速度不如有线电话,使用机器加密的电报一直以来都受到意大利海军的抵制。然而,最后一条电缆也中断了——1941年2月英军占领班加西,不过在当年4月恢复了使用。然而好景不长,虽然进行了维护,但是电话线还是老化了,时不时就无法通信,直到1941年11月彻底报废。于是,所有的通信都暴露在英军的监视之下。1942年12月下旬,意大利海军找到了两条连接突尼斯和马耳他的电缆,然后把它们转移至意大利的方向,使之重新发挥作用——这两条线路曾经在1940年的6月14日被埋设电缆的工程师贾索内(Giasone)切断了。这样突尼斯和西西里与意大利半岛的联络就不再依赖空中的电波。直到1943年9月8日意大利停战,“超级机密”拦截意军电报的效用一直处在戏剧性的低迷中。

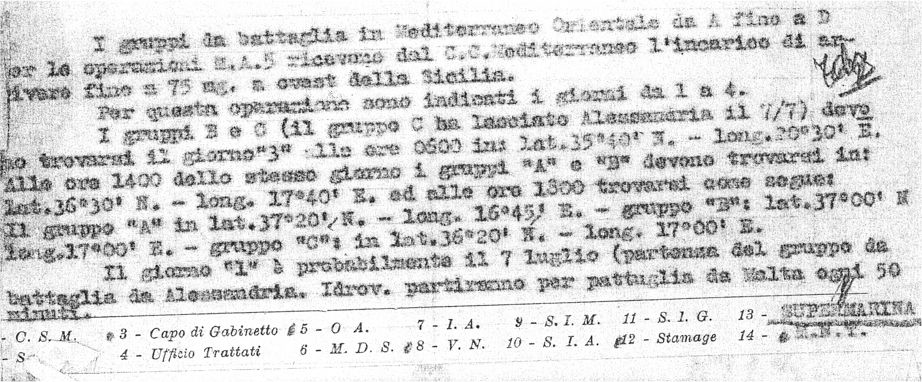

1940年7月14日破译的情报泄露了英国人已经破解了意大利海军密码的事实。

324页有一处比较细微的错误,用很常见的历史材料就会发现的那种。但是这个错误给了我们一个很有意思的例子:对正确的破译进行错误的分析。

早在10月底,C38m密码机就泄露出意大利人已经执行的计划:在班加西港外进行大规模布雷行动(B行动)……

事实上,虽然这次计划已经制定完成,3艘巡洋舰在6艘驱逐舰伴随下在10月12日自塔兰托港起锚,但在隔日发现有两艘英国战列舰在130英里之外相向航行后,意军的分舰队就撤回了基地,而计划布设的水雷一直呆在甲板上。这一变数完全是一场意外,而这个信息直到10月底才被破译(或者分析)出来,布雷行动安排的日程则早在10月的13日深夜。意大利海军历史办公室出版的书籍《水雷战》(La guerra di mine)在239页完整地陈述了这个故事。这本书出版于1966年,所以对于欣斯利来说,发现这片雷区从没有存在过的事实,是件轻而易举的事。结果,“被破译的情报”歪打正着地让班加西免于遭受来自海上的炮击,直到英国海军1942年1月在这座港口外布雷,终于证实了“这个雷区”没有存在过。

在348页,欣斯利这样记叙道:

早在1942年5月,C38m密码机就帮助亚历山大基地防范了更大的灾难。5月5日,它准确地预警了意大利人操鱼雷的另一次袭击,最重要的目标是正在修理“伊丽莎白女王”号的浮动船坞。这次袭击在5月14日-15日付诸实施,被英军及时地挫败了。

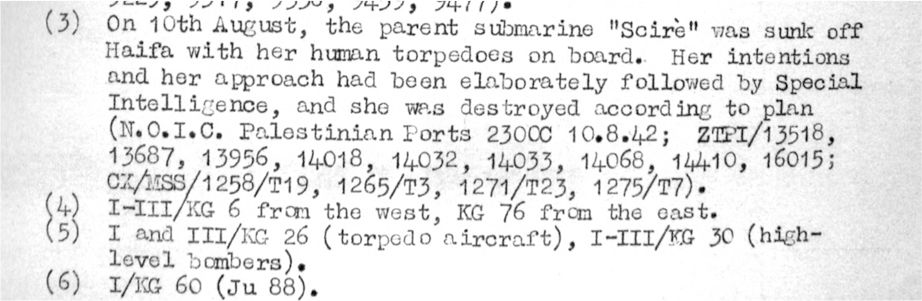

没有任何一份“超级机密”文件能印证这次所谓“预警”的破译电文,欣斯利引用的是普莱费尔的资料,写于“超级机密”公开之前。实际上,一台C38m是被破译了,但是估计的准确时间是在1942年8月3日,并帮助英军躲避了类似的一次攻击,针对海法的潜艇基地。第十快艇支队在1942年5月对亚历山大的袭击失败,是因为三名人操鱼雷的操作员在航行中出错,行动本身是英军始料未及的。

从密码学的角度来看,欣斯利最大的错误是他在第283页上的陈述:

C 38m密码机是最宝贵的收获。其加密的几乎所有信息都可以被英国截获。在它被破解后的一年里,意大利人逐渐增加了它的使用量:由它加密的信息从8月份的600条增加到1942年7月高峰期的近4,000条。由于意大利海军的陆上司令部和舰艇部队使用经常使用它,因此经常能提供有关敌方主力舰队作战计划的信息。意法停战委员会等非军队组织也使用它作为一般用途。

1983年1月,曾在1939年至1979年领导意大利海军对情报破译部门工作的路易吉·多尼尼(Luigi Donini)在意大利海军参谋部月刊“Rivista Marittima”上发表了一篇文章,里面记录了战时C 38m密码机外部密钥的使用情况。1942年6月至10月间,利比亚海军司令部外加的黎波里和班加西,在这122天的时间里只用了3100个外部密钥来加密信息; 每个外部密钥只使用一次,用来发送或接收单个信号。3100这个数字还达不到欣斯利所宣称的1942年7月“超级机密”对C 38m密码机加密信息的破译总数。

检阅英国国家档案馆能找到的材料,就很容易发现,超过70%所以涉及意大利海军活动(标记为ZTPI)由“超级机密”破译的C 38m密码机加密的信息,实际上是来自德国的恩尼格玛密码机或意大利空军使用的C 35密码机加密的信息。

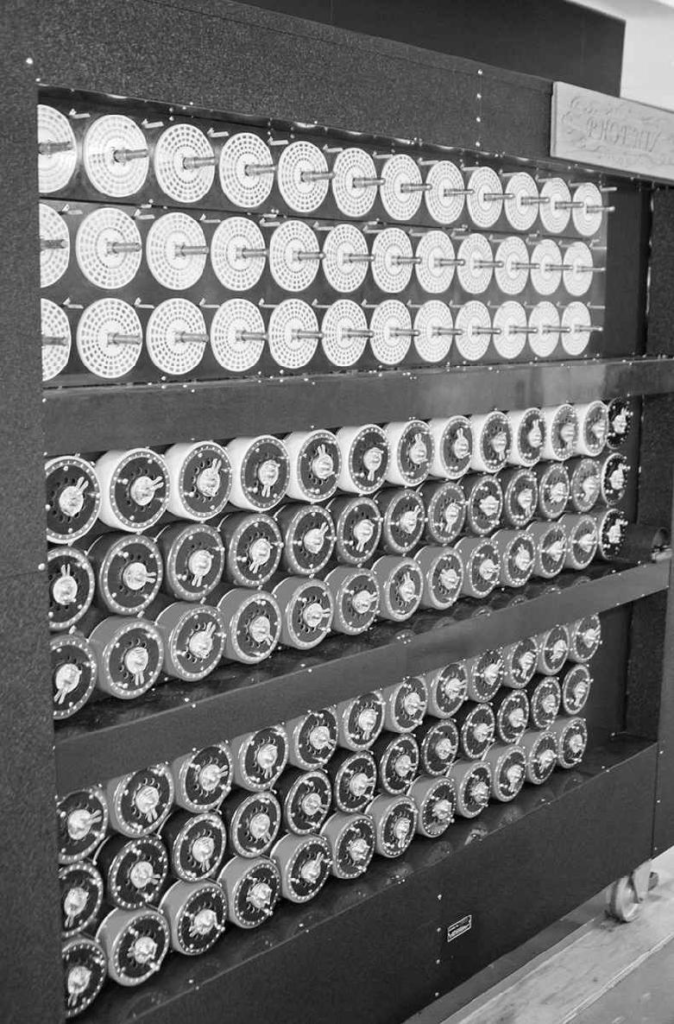

1941年,意大利空军从德国购买了数百台原法国军队使用的哈格林C 35密码机,以加快其无线通信速度。早在1935年12月,意大利海军密码破译专家就认为C 35密码机不安全,它是一个带有固定凸耳的5转子系统,密钥周期最大为3900225。C 38密码机内部密钥由六个转子和131个移动销组成,理论密钥总数为101405850,实际总数约为100000,因为必须避免密钥过于简单,也有可能信息的开头部分会被一部分密钥流随意加密,这些密钥流会复制了过去或未来信息的结尾部分。鉴于德国空军的恩尼格玛密码机每日密钥总数约为1.59亿亿个,而自1940年5月开始,其经常在午夜后的几个小时内首次被名叫“炸弹”机的机电设备破解,让英国人早餐后实时读取当天的所有信息。C 35密码机显然不敌布莱切利庄园的政府代码及加密学校。

英国人把C 38m密码机标记为“中级”密码。布莱切利庄园从未有过足够的“炸弹”机,因而破译德国的通讯摆在了优先的位置;1941年7月起,英国把破解工作集中到这个系统上,最初需要数周的时间才能发现这个月的内部密钥和随后的整个密钥流。一旦实现了这一目标,下一步就是进行所有必要的尝试来发现内部密钥。之后每个月初用来破解的时间都会减少。1941年底,三天就可以了;到了1942年底,破解的时间减少至24小时以下。

《英国情报》描述在这一过程中遇到了两次严重危机:第一次是在1942年3月,第二次是在1942年10月,这两次危机都是由于意大利海军在通讯中屏蔽了密电外部密钥的指示。同时,意大利却在空军却在滥用C 35密码机,不仅用于战术通讯(按照原计划),还用于日常通信,原因是其的通讯速度和便利性。虽然意大利海军经常进行抗议,可意大利空军仍在继续使用。意大利海军只在行政通讯方面使用C 38m密码机;个别军舰或海军司令部只使用C 38m密码机接收和读取(但不用密码机发送)由其加密的信号(一般用通函的形式发送);对于需要传送的信息,只使用传统的海军密码加密,英国人在1940年7月14日之后边无法破解这些海军密码。在任何一个24小时的时段内(不是每天),使用C38密码机加密单个命令信息的平均数量约为两条,并且通常是行政方面的命令。1941年12月,“超级机密”在拦截了一系列由C38密码机加密的信息后进行了长时间的调查,这些信息是当时的罗得岛总督伊尼戈·坎皮奥尼(Inigo Campioni)将军发给德国人和保加利亚人的。布莱切利庄园确信这些信息和轴心国间未定的联合行动有关。结果在一个星期后,他们发现其实是这位将军的随从索菲亚和雅典之间的某个地方,丢失了一个装有总督最好的丝绸衬衫的水手箱。

欣斯利对C 38M密码机的严重误解是因为它把意大利海军情报部门在1941年3月发出的用商用恩尼格玛密码机加密的信息与德国的信息、意大利空军用C 35密码机加密的信息以及少数意大利海军真正用C 38M密码机加密的信息混淆了在一起。欣斯利的研究为了解地中海情报状况提供了一个明显站不住脚的基础,而且随着欣斯利《英国情报》的出版,对“超级机密”和意大利无线通讯的理解更加恶化。作者在随后发表的讲座中,作了如下陈述:

……德国人和意大利人认为我们有400艘潜艇,但我们只有25艘潜艇。他们认为我们在马耳他有一支庞大侦察机部队,可我们在那里只有三架飞机!

以及:

……如果德国人审讯我们的人,例如我们的飞行员。我们会在事前指示他们传播这样一条信息:我们非常神奇的雷达,即使是数百英里之外潜航的潜艇,也能探测得到。德国人相信了它。

显然,欣斯利夸大了“超级机密”的影响和重要性,超越了其实际取得的成就,甚至进入到幻想阶段。如果把故事的双方都考虑进来,情况就变得更加复杂起来了。

山的另一边

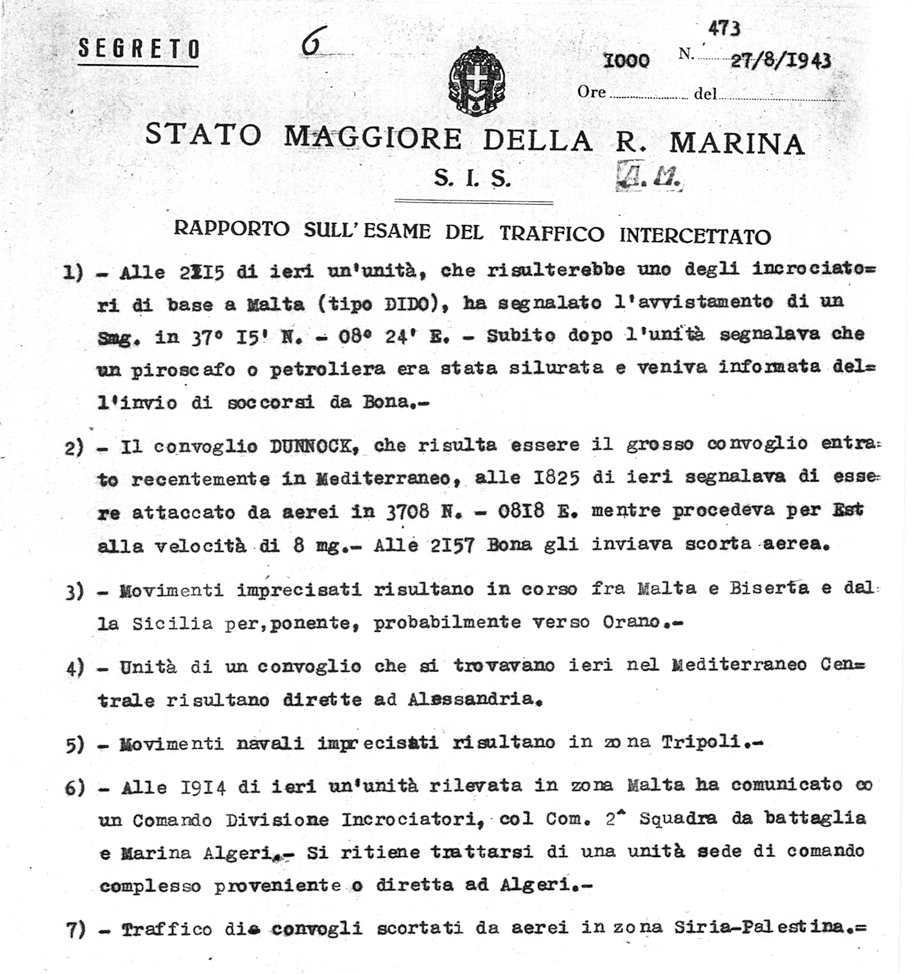

意大利国家档案馆藏有和意大利海军事务有关的42163份通过机器和机电设备加密的密电(后者仅限德国),以及3699份人工加密的密电(以上包括所有来源国)。这些密电是在1940年4月1日至1943年9月9日间截获的,不过在此期间只有约50%被解密;其余的在1944年至1945年解密,主要用于历史统计。破解密电的时间从即时(如果能够破译机器密钥)到几天(比较棘手的难题:使用典型的密码本编写的密电)不等。拿这些密电和不同的数据进行比较是总是非常困难,因为里面包括一些日常无线电侦听截获的加密等级较低的密电。但不管怎样,1940年6月10日至1943年9月1日间,意海军情报人员截获并破译了36262条来自英国,209条来自1940年6月24日前的法国,4,002条来自停战后的法国,989条来自南斯拉夫,以及数百条来自美国、希腊、自由法国、苏联和土耳其的密电。破解英国空军的侦察情报只要不到15分钟(1942年1月起,意大利第一台经过改装的IBM计算机投入情报破译,这一时间减少到不足两分钟),即使在最坏的情况下,也只要几小时到几天的时间。

由于没有像英国政府投入政府代码及加密学校那样的雄厚资金,自1922年2月开始,意大利海军就靠两位非常年轻的上尉乔治·维利特·波埃塔(Giorgio Verità Poeta)和路易吉·多尼尼的聪明才智进行情报破解工作。一次偶然的机会,他们证明了在这方面的特殊才能。这是一种典型的意式即兴艺术创作。有时候这种十分合算的方式会得到回报,有时候则不会。在有限的预算和一个七人团队(包括档案工作者)的支持下,这两名军官在1920年代偶尔能够取得一些针对外交密码的成果。不过,他们在这十年中取得的最大成就集中在1928年执行的非常危险的两次任务上:一次在北极的海底电缆敷设船米兰城号,另一次是在黑海。大量的苏联加密通讯得以拦截和破译。这一成就使得墨索里尼能够在近十年的早餐时间里阅读莫斯科向潜伏在意大利、法国、德国、奥地利和巴尔干地区特工发送的电码指,并在1930年摧毁意大利共产党的地下网络,还让他成功在1932年和1938年躲过了一生中的两次暗杀。

这两名军官的最初是兼职进行情报工作,为了各自事业的发展,他们必须定期在海上服役。1931年,海军参谋部信息处(后来改名为Servizio Informazioni Segrete)处长阿尔贝托·莱斯(Alberto Lais)少将决定创建一个由维利特·波埃塔和多尼尼领导的密码科。两年后,意大利海军新任副部长(次年担任参谋长)多梅尼科·卡瓦尼亚里(Domenico Cavagnari)上将让这个部门进入战争状态,因为他意识到墨索里尼的政治策略会令意大利在几年内不可避免地和英国发生冲突,法国也有可能。第一个目标是法国海军主要使用的密码TMB。法国人认为它坚不可摧,但几周内就被从内部攻破了。两位军官和两位女士长时间的打桥牌,为两人提示了这个密码的秘密,关键在于方块、红桃、梅花和黑桃的经典组合。法国海军第二年采用新密码TBM 2和3也很快被破解,这给意大利海军带来了很多好处,直到1940年6月。

下一个目标自然是英国人。1934年11月,英国海军的行政密码首次被破解。最初重新破解密钥需要24小时,但从1935年开始,这一时间缩短到了几个小时。

可是,更为复杂和重要的海军密码是难以破解的。维利特·波埃塔和多尼尼因此在海上度过三个漫长的春秋。1936年到1938年,他们乘坐两艘民用捕鱼船改装而来的两艘间谍船飞马号和浣熊号,在地中海和大西洋上拦截和读取大量英国海军的无线通讯,以积累足够多的通讯信息进行破解工作。1938年1月,维利特·波埃塔在海军部顶层办公室(离卡瓦尼亚里的办公室只有一段楼梯的距离)度过一整晚后找到了破解方法。第二天早上,维利特·波埃塔带着两天未刮的胡子和充血的眼睛非常寒怆地坐在那里,喝着十小时内喝下的第十杯咖啡,小巧优雅的卡瓦尼亚里和大块头莱斯正在一旁惊讶地读着地中海舰队司令庞德上将和海军部之间传送的一系列信息。维利特·波埃塔发现英国人使用“不可能”的关键词对发送的所有通讯信件中的数字进行二次加密:特拉法尔加!

当然,这还是存在一些缺陷,不过在1938年9月,驻扎中国的勒班陀号炮舰的副舰长弗朗切斯科·卡米西亚(Francesco Camicia)少校从引诱号驱逐舰上的一名士官手里,租借到了两本海军密码(也就是密码本)中的第一本,并在几个小时内把它全部拍了下来。然后他通过康特·比安卡马诺号班轮上把它送回了家。

这个密码一直使用到了1940年8月20日。只是需要定期破解每个月新采用的二次加密密码,还好使用由多尼尼和维瑞特·波埃塔构想的数学方法总是可以在不到一周时间里完成这项任务。1938年至1939年,密码科海进行了扩充,十几位密码破译者加入到了这个团队。其中包括一位信号情报方面的魔术师艾莉索·波尔塔(Eliso Porta)上尉,绰号“白马王子”( Il principe azzurro),因为他在年轻女性和国外战术代码方面都取得了成功,这些战术代码也都被他用女性的名字归类——比如英国的用“博阿迪西亚”(Boadica)和“罗伊娜”(Rowena)来代表。

1939年10月22日,获得国王授予的金质勋章的维瑞特·波埃塔在罗马因锑中毒死亡,原因至今仍是个谜。两天后,多尼尼的汽车在罗马附近的帕里奥利山掉了下来了,他奇迹般的逃脱了; 事后调查发现刹车遭到蓄意破坏。 1940年1月,轮到海军规划办公室领导、卡瓦尼亚里的得力助手埃利吉奥·贾科皮尼(Eligio Giacopini)上校倒霉了,这次又是锑中毒。此时意大利有许多潜在的敌人——英国人,苏联人,法国人,甚至是德国人,因而无从得知到底是谁干的。但很显然,战争即将来临。

针锋相对

意大利海军密码破译专家取得的最重要的一次成功是在1940年7月5日破解了坎宁安上将向海军部发送的信息,里面通报他即将在7月9日袭击西西里海岸并列出了出击舰艇。 使用无线电发送一条预警性的信心是不明智的,特别是在亚历山大、马耳他和直布罗陀(从那里通向英国)之间的海底电缆还没有被切断的情况下。一直到1940年8月16日,马耳他和直布罗陀之间的最后一根海底电缆终于被鲷鱼号(飞马号和浣熊号的姊妹舰)找到并切断。坎宁安很可能是受到了早先丘吉尔要求“立即行动”的刺激。

1940年7月14日,经过100个小时的努力后,来自英国海军的一份情报显示,英国人已经破解了意大利海军在1940年7月2日采用的两个新密码中的一个——SM 19S。因此,意海军总司令部发出紧急命令,所有舰艇使用船长名字的首字母对SM 19S密码进行二次加密,直到月底所有舰艇换用新密码(当时备用的)。辛斯利也承认:“……1940年7月后,意大利舰队大部分重要通信使用的密码就再也没有被破解过,除了1941年中因为密码本被缴获而出现的短暂间隔。”

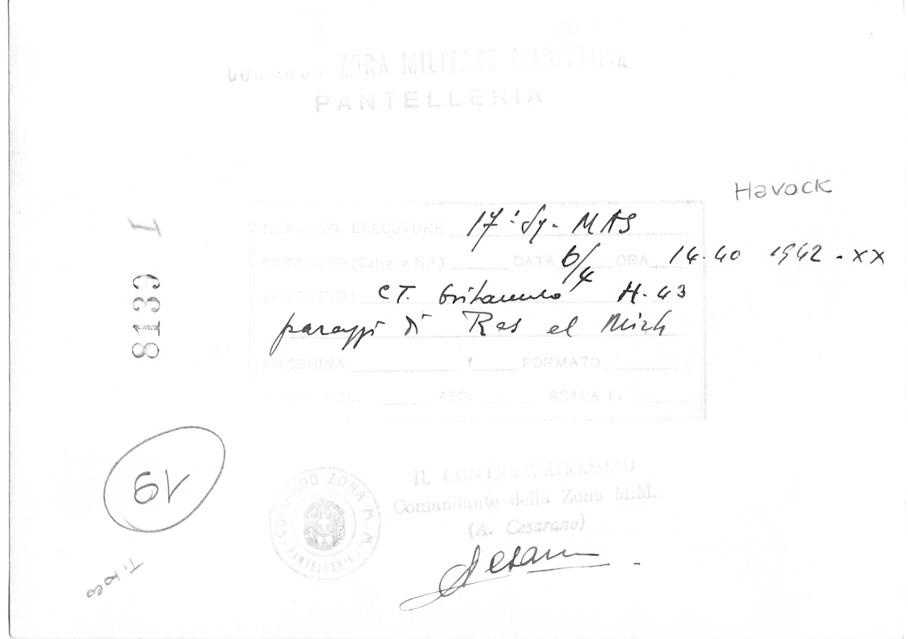

1941年3月28日,加夫多斯岛附近的作战行动中,英国地中海舰队的轻巡洋舰碰到了意大利主力舰队,这并不是意外,而是通过破译英国海军信息所取得另一个的成果。1942年5月11日,英国驱逐舰活泼号、吉卜林号和豺号沉没——第一艘被第35轰炸机联队的菲亚特BR.20轰炸机击沉,其余两艘被德国JU 88轰炸机通过俯冲轰炸击沉。1942年8月29日夜,隶属于第十快艇支队的两艘MTSM艇在埃尔达巴附近伏击了一队从亚历山大港出发的狩猎级护航驱逐舰,爆炸导致埃里季号(Eridge)推定全损,这些同样是意大利密码破译专家的功劳。

埃里季号在被第十快艇支队的MTSM艇攻击后回到亚历山大港。宣告推定全损后,她在埃及作为一艘仓库船使用。

1941年,在意海军总司令部无线电中心工作的无线电操作员。

不过,真正的较量是围绕北非交通线的船队展开的 “超级机密”经常读取德国和意大利的相关信息,来引导针对交通线的袭击,这些信息通常与时间表、航线、货物和护航交通有关。但是,意大利海军信息部截获的英国信息,一般能在两到五分钟内破解,英国空军和海军航空兵战机使用SYKO和NYKO密码机(有时候英国潜艇马耳他之间会使用海军密码交换信息)加密的信息,让意海军总司令部总是可以立即采取对策:调整船队航线,加强防范措施,或是向船队派遣增援部队。因此,英国历史学家经常提出的观点显然是夸大其词,意大利密码破译专家的努力大大减少了轴心国在海上的损失。海军密码和代码加密的信息自然比SYKO和NYKO密码机加密的信息更难破解,不过通过明智地分配有限的资源,在敌人的指挥系统上选择目标,并在相关通讯上保持效率和安全性,使整个情报系统能够在1943年9月8日意大利停战持续地取得这些成果。

魔镜魔镜

支持“超级机密”正统观点的另一个论据是轴心国从未意识到自己的通讯遭到破解。虽然英国人竭力保护“超级机密”的秘密,但这也暗示着德国人太傲慢,意大利人太愚蠢,并不知道正在发生的事情。R·A·拉特克利夫(RA Ratcliff)写道:

(正是)在安全方面的傲慢和自满,以及文化上的结构性压力,例如死板的信令流程,让德国情报机构及其人员收效甚微。

意大利人通常表现更糟。大卫·阿尔瓦雷斯(David Alvarez)写道:

… 1915-1943年间意大利在通讯情报方面参差不齐的表现不只是因为外部因素,更多的是内部问题。战前的成功未能在战争期间复制,因为罗马的情报部门未能适应由战争产生的新的密码学世界。 意大利人坚持“密室密码分析法”的传统,但这一密码分析模式已经越来越不合时宜。20世纪30年代后期,密码分析学开始了一场组织和技术上的革命,而战争只会加速这场革命。意大利人从未领会到这场革命的重要性,被那些革命者远远抛在了身后。

当然,事实有些不同,值得详细阐述。

大胜利

1941年5月1日,在位于赫利奥波利斯(埃及开罗)的情报审讯中心,一名英国审讯人员正用法语审讯一名意大利军官,年轻的中尉佩西瓦勒·莱瓦罗(Percivalle Levaro),他是马塔潘角海战沉没的波拉号重巡洋舰上的幸存者。在这番吃力的谈话中(这名意大利战俘的法语并不好,而且似乎不愿意说话,可能是因为他的手臂骨折了),一位先生走了进来,进入并受到审问者的热烈欢迎。新来的人娓娓道来,他原来搭乘的辅助巡洋舰科摩罗号被鱼雷击沉,最后乘坐一艘巡洋舰穿过西西里海峡抵达埃及。他的任务指导这里的人使用英国开发的破解技术,其可以几乎毫不拖延地破解德国人使用的密码机。两人交谈得很热烈并持续了很长事件,是因为新来的那位有很多事情要告诉对方,这意味着他们放弃了对战俘毫无结果的审讯,莱瓦罗被送回吉尼菲法战俘营306号房。

莱瓦罗真正的名字叫珀西(珀西这个名字意大利版为佩尔奇瓦莱或帕西法尔,这是墨索里尼为了消除外国名字而强加的),他的英语十分流利,小时候就有一个英国保姆,许多意大利海军军官也是如此。在无意中,他听到了许多关于庄园、学校和德国人愚蠢习惯的细节。一回到战俘营,他就向同样来自波拉号的彼得·库希安纳(Pietro Cuscianna,来自海军医疗队)少校汇报了这件事情。为防窃听,汇报是在小屋进行的。莱瓦罗的右臂骨折,所以没有逃跑的可能。最后的选择落在了波拉号的第三炮术长路易吉·托马索洛(Luigi Tomasuolo)上尉身上,他是一名和善的罗马人,喜欢冒险(托马索洛还在马塔潘之夜挽救了一名溺水的水兵,让他一直漂在水上,直到英国人把他们救起)。

没有制定复杂的计划。接受完对记住莱瓦罗无意中听到的每一个单词的制导和测试,在托马索洛在腋下夹了一些烟叶,然后在行军床上呆了两天。这一举动使他成功地假装自己在高烧,并被送往开罗附近的一家军队医院。他手里只有城里两座天主教堂的地址,因而从那一刻起,他不得不开始即兴发挥。托马索洛最大的问题在于虽然他的法语很好,但是只会基本的英语,还好他的身材(高大)和外貌(金发碧眼)可以很容易地冒充英国人。那天晚上,他穿着刚才洗衣房送出来的英国陆军军官制服从医院逃出来,大概是从附近的房间偷来的,还顺走了一顶走廊衣帽架上的帽子。如果此时他的伪装被人发现,就会被枪毙,还好这招奏效了。他溜到外面(幸好他在战俘营里学会了如何用英国的方式右手掌朝前敬礼),听到一位埃及司机用法语说要去开罗,便在没人察觉的情况下爬进了那位司机的卡车。到了那里,虽然口渴难耐,但他依然穿着干净的制服,阅读通往扎马雷克岛的路标,在日落时进入圣约瑟夫罗马天主教堂。

他又一次得到了幸运女神的眷顾。他有两个可以选择的地址:圣约瑟夫教堂和圣心修女教堂。前一周,因为一名来自马耳他的卧底向里面的修女寻求帮助,英国宪兵突击搜查了后一个地方,马耳他特工挑衅者通过寻求帮助使他们受到伤害,这让她们遭到拘禁。扎马雷克的方济各会修士中有两人曾在一战期间担任过意大利军队的随军牧师。当晚,托马索洛坐马车来到一位西班牙先生唐··爱德华多·加尔恰(Don Eduardo Garcia)的小别墅,他娶了一位意大利人克莱利亚·班迪尼(Clelia Bandini)。 在这里,托马索洛认识了另外四位意大利军官,他们通过挖隧道逃出吉尼菲法战俘营:真纳罗·皮皮托内(Gennaro Pipitone)、翁贝托·里齐塔诺(Umberto Rizzitano)、乔治·波佐利尼(Giorgio Pozzolini)和帕斯夸莱·兰迪(Pasquale Landi)。托马索洛没有把自己的秘密告诉他们。夏天,五人构思并否决了许多逃跑方案。9月,皮皮托内出门时被埃及警察逮捕,幸好他编造的事迹奏效了,其他四人的逃跑计划没有受到干扰。

托马索洛和里齐塔诺最终采取了最危险的行动方案:从海上离开埃及,带着他们慷慨的西班牙主人父子的护照登上开往土耳其的轮船;新照片替换了原来的照片,并临时在角落盖上了印章。

1941年10月30日,两人乘坐塔洛迪号轮船在中午从亚历山大港起航。 这次航行简直就是一场噩梦。这艘生锈的不定期轮船沿着一条漫长的航线缓慢地航行,最要命的是中途在从加沙到塞浦路斯每个英国可能占领的港口停靠。 最后在11月下旬,他们抵达土耳其的伊斯肯德伦。他们的最后一笔钱(加尔恰先生给的)已经在这段如划艇般缓慢的间谍之旅中花完了; 因此他们前往意大利领事馆。而后用新的伪造文件穿过土耳其,并在此迎来了新的一个月。 一抵达伊斯坦布尔,托马索洛立刻告知当地的意大利海军武官英国人有能力每天读取德国密码机加密的信息。这位海军武官没有选择用无线电或电报传递这些信息,而是选择给他的客人购买了两张辛普朗东方快车二等舱的车票,还预订了一辆豪华轿车送两人赶上的下一班火车。

1941年12月10日,托马索洛和里齐塔诺终于在一场暴风雪中越过意大利边境,之后乘坐另一列火车前往罗马。抵达后,两人在月台上分开。这位意大利中尉穿着便衣,乘坐出租车来到海军部,打算通过两座锚(来自奥匈战列舰联合力量号和特格霍夫号的主锚)之间的公共入口作为公众进入。他仅向接待处说出了姓名和军衔,就被宪兵逮捕并戴上手铐。接下来两周里,他都在福特·博洽军事监狱里度过。

年,弗兰科·毛杰里少将。

托马索洛是第一位逃离英国战俘营并顺利回家的意大利海军军官。在他之前还有其他类似的插曲,例如在1941年1月托布鲁克陷落后,两名士官乘坐一艘小帆船逃离这座小城抵达罗得岛。只是这次意军的反间谍部门得知托马索洛抵达伊斯坦布尔,怀疑他可能是英国企图渗入的双面间谍。1941年12月22日,他的事迹经过一而再,再而三的检查之后,一位微笑的将军弗兰科·毛杰里(Franco Maugeri,意海军情报部门的领导人)和两名水兵打开了他的牢门,其中一名水兵递给他一件崭新的制服,袖口上有少校的条纹,还有一枚随他晋升得到的战功十字勋章——这是只有在战场上才能获得的荣誉。

在和海军总参谋长阿图罗·里卡尔迪(Arturo Riccardi)上将会晤并共进午餐后,意军总参谋长乌戈·卡瓦莱罗(Ugo Cavallero)上将获悉德国的恩尼格玛密码机遭到破解。当天下午,卡瓦莱罗正式告知德国元帅凯塞林(Kesselring),英国人能够读取他们所有(特别强调了“所有”一词)的加密信息,包括那些使用恩尼格玛密码机加密的信息。可是,像往常一样,德国人并不相信他们的盟友。当晚,英国于1940年夏天在德国海军驻罗马司令部安插的间谍向上线反映了这一新情况。

早就计划好应对这种可能情况的英国人反应很快——按照毛杰里的说法,可能过于迅速。1941年12月23日,德国和意大利军队反间谍部门从不同渠道获悉,秋季阻碍船队前往利比亚的信息泄露源于间谍而不是通讯遭到破译——英国和波兰有特工潜伏在塔兰托、热那亚和拉斯佩齐亚地区。为了说服轴心国同行相信这些信息的准确性,一些真正的盟军特工被出卖了,包括那位在西班牙内战期间出卖商用恩尼格玛密码机密钥的老人。甚至还有一位名叫劳拉·迪奥里亚诺(Laura d’Oriano)的女士,她之前在位于法国波尔多的意大利大西洋潜艇基地活动,也被牺牲来保护“超级机密”的秘密。她刚收到一位著名的英国驻瑞士特工寄来的快信后,就在热那亚被捕,这封信详细地指示她确认其他特工提供的关于意大利和德国北非航线的情报。1943年1月16日,迪奥里亚诺被法西斯枪毙。

因此,德国人和意大利空军都被骗了。但是意大利海军更愿意相信自己人,特别是因为他的发现似乎证明了马可·安东尼奥·布拉加丁少校(Marc’Antonio Bragadin)在1941年7月对马塔潘塔海战舰队出击前和行动期间的无线通讯调查所得出的结论。布拉加丁得出的结论认为,意大利对英国作战计划泄露只能是源于德国空军的通讯。 1941年12月30日,意大利海军决定废弃情报部门剩下再用的商用恩尼格玛密码机,这些密码机自1936年12月开始使用。最后的通讯表明它们已经严重磨损,需要送去销毁。

1942年3月11日,托马索洛和里齐塔诺一起去接见墨索里尼。进到位于威尼斯宫的办公室,他们惊讶地发现了以前的同事兰迪和波佐利尼,两人通过另一条路线从埃及返回。托马索洛要求随舰队一起重返大海,但这位独裁者回答道,命运不该受到太多的挑战。之后,他前往波拉的意大利海军基地任职。自1943年9月8日起,他成为了罗马和意大利北部抗德英雄。1960年代初晋升上将,指挥北约南欧海军司令部。2010年12月22日去世,离他揭露英国破解恩尼格玛密码机正好过去了69年。